Nie hätte ich mir träumen lassen, dass ich mich jemals einer amtierenden Regierungsmannschaft gegenüber so fremd und distanziert gegenübersehen würde wie es derzeit der Fall ist. Ausgerechnet ich – der ich bis zu einem gewissen Kipppunkt immer darauf gesetzt habe, die demokratische Welt würde sich weiter kontinuierlich im Interesse der allgemeinen Bevölkerung entwickeln.

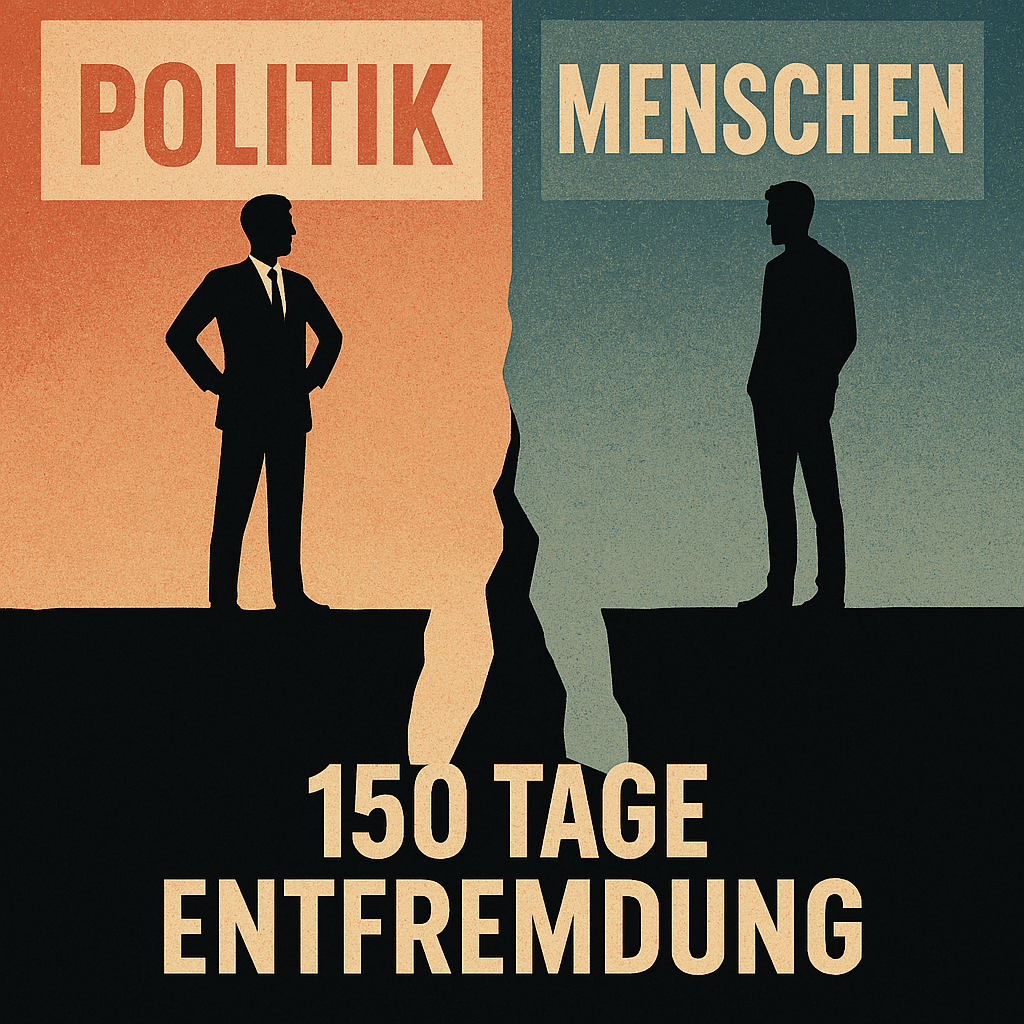

Doch nicht viel mehr als 150 Tage nach Regierungsübernahme zeigt sich ein Bild, das erschreckt: Die politische Klasse hat sich in Teilen von der gesellschaftlichen Realität und von den Menschen, die in dieser Realität leben, entkoppelt. Nicht aus Versehen, sondern aus offenbarem Willen dazu.

Was sich in diesen wenigen Monaten verdichtet hat, ist keine gewöhnliche Regierungsroutine. Es ist eine Mischung aus Überheblichkeit, Unwissenheit und demonstrativer Selbstgewissheit, die sich in Rhetorik, Körpersprache und politischen Entscheidungen gleichermaßen zeigt.

Wenn Friedrich Merz mit dem Ausdruck eines überlegenen Dozenten über die Republik und die Unzulänglichkeiten ihrer Bürger spricht, wenn Carsten Linnemann mit verachtungsvoller Mimik über gesellschaftliche Gruppen urteilt und den Daumen gleich über dem ganzen Sozialsystem senkt, dann ist das nicht bloß Stilfrage – es ist ein Signal. Ein Signal, das sagt: Wir meinen nicht euch. Wir meinen uns.

Diese Haltung ist nicht nur kommunikativ toxisch. Sie ist gefährlich. Denn sie sendet eine Botschaft, die tiefer geht als jede politische Maßnahme: Die politische Führung hat sich von der Bevölkerung entfremdet – und das mit einer Chuzpe, die selbst langjährige Beobachter sprachlos macht.

Ein besonders drastisches Beispiel zeigt sich in der Energiepolitik – genauer: in der Personalie Katharina Reiche. Die neue Bundesministerin für Wirtschaft und Energie war bis zu ihrem Amtsantritt Vorstandschefin von Westenergie, einem der größten Gasnetzbetreiber Deutschlands.

Schon bei ihrer Ernennung warnte LobbyControl vor massiven Interessenkonflikten. Doch Reiche versucht nicht einmal, den Eindruck zu vermeiden, sie sei der verlängerte Arm der fossilen Industrie in der Bundesregierung.

Sie will neue Gaskraftwerke bauen, die nicht einmal auf Wasserstoff umrüstbar sind. Sie nennt den Ausbau erneuerbarer Energien „völlig überzogen“, schimpft über einen angeblichen „Wärmepumpenzwang“, den es gar nicht gibt, und will den „Business Case“ für Wind und Solar „noch mal nach unten bringen“. Und erhält selbst aus Kreisen der Energiewirtschaft Widerspruch hierzu, was sie offenbar kalt lässt.

Das ist keine energiepolitische Strategie – das ist eine Rückabwicklung der Energiewende. Und sie geschieht mit einer Selbstverständlichkeit, die viele Bürgerinnen und Bürger nur noch als Vollstreckung von Kapitalinteressen wahrnehmen.

Und sie haben recht. Denn wer fossile Autokraten und Gasnetzbetreiber begünstigt, während die Klimaziele in leere Versprechen verwandelt werden, betreibt keine Politik für die Gesellschaft – sondern für die Besitzstände.

Wohlgemerkt – gegen eine durchdachte Industrie-, Wirtschafts- und Forschungsförderung durch den Staat ist nicht das Geringste einzuwenden, wenn ich von „Geschenken für Reiche“ spreche, meine ich vielmehr die Steuerpolitik. Nur muss eben die Betonung auf „durchdacht“ aka sinnvoll und zielorientiert liegen und nicht auf blindem Egoismus gerade genehmer Industriezweige. Zumal Frau Reiche in früherer Funktion (sie war bereits einmal Staatssekretärin unter Wirtschaftsminister Altmaier) wohl nicht ganz unschuldig am Absterben der deutschen Solarindustrie war, die damit ihre damalige Marktführerschaft einbüßte – was sie offenbar aktuell zu vollenden beabsichtigt. Das ist keine Politik zum Wohle des Landes.

Die Leute sind nicht dumm. Sie merken das. Und sie ziehen ihre Schlüsse – nicht aus Ideologie, sondern aus Erfahrung. Obwohl das Thema Energiewende schon lange unter Beschuss gewisser politischer Kräfte stand, die vor Unwahrheiten nicht zurückschreckten. Aber wie gesagt: Die Leute sind nicht dumm.

In Gesprächen im Kreise ehemaliger und aktiver Hochschuldozenten, Fachleuten aus Sozialpolitik, Wirtschaft und Bildung, zeigt sich eine erschreckend einhelliges Analyse: Das Vertrauen ist nicht nur erschüttert, es ist strukturell beschädigt. Niemand erwartet die Revolution – aber alle sehen, wie der gesellschaftliche Zusammenhalt erodiert. Wie die Leistungsbereitschaft schwindet. Wie die politische Mitte entkernt wird – und die Ränder davon profitieren.

Dass ausgerechnet Merz und Co. die beste aller Taktiken verfolgen, um Menschen der AfD zuzutreiben, ist in diesen Kreisen keine polemische These, sondern nüchterne Analyse. Man fragt sich nur noch, wie blind die Protagonisten einer solchen politischen Kommunikation eigentlich sind. Oder ob sie es gar nicht mehr merken – weil der Dunning-Kruger-Effekt längst das politische Denken ersetzt hat? Denn auch das Faktenwissen scheint besorgniserregend rudimentär zu sein, hört man den derzeitigen politischen Protagonisten genauer zu.

Die Entfremdung zeigt sich auch in der ökonomischen Debatte. Die Schuldenbremse wird nach wie vor als Dogma verteidigt, ungeachtet einer angeblichen „Reform“, obwohl sie längst als ökonomischer Kurzschluss entlarvt ist. Der Staat wird zum Sparkommissar gemacht, obwohl die volkswirtschaftliche Kreislauf – wie Prof. Heinz-Josef Bontrup seit Jahren erklärt – gerade in Krisenzeiten staatliche Investitionen verlangt, um die Wertschöpfungskette zu erhalten.

Aber an der richtigen Stelle. Statt den Faktor Arbeit und damit die schwächelnde Binnennachfrage zu stärken, werden Mittel pauschal ins Produktionskapital gepumpt – dort, wo kein Mangel an Geldmitteln herrscht. Es fehlt an ganz anderen Faktoren für die Investitionsbereitschaft des Kapitals, vor allem an der kalkulierbaren Nachfrage. Die Folge: Kapitalüberschuss ohne Nachfrage, stagnierende Reallöhne, schwache Binnenkonjunktur. Der Kreislauf bricht – und mit ihm die wirtschaftliche Progression. Gut, die Außenwirtschaft funktioniert (noch), ist aber in Zeiten erodierender Globalisierung vielleicht nicht unbedingt als Hauptstütze einer Volkswirtschaft geeignet. Zumal ein Außenwirtschaftsüberschuss bedeutet, dass Wertschöpfung aus Produktivität nicht den Arbeitnehmern im eigenen Lande zugute kommt, sondern dem importierenden Ausland kreditiert wird.

Geradezu schmerzhaft wirkt im Kontrast dazu die Erinnerung an das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz von 1967. Damals, unter Karl Schiller und Franz Josef Strauß, war man sich parteiübergreifend einig: Der Staat muss antizyklisch handeln, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Konjunkturprogramme waren Ausdruck ökonomischer Vernunft – nicht ideologischer Schwäche.

Heute hingegen regiert die Schuldenbremse, selbst in Zeiten ihrer „Reform“ ist sie in allen Köpfen. Seinerzeit eingeführt unter einem sozialdemokratischen Finanzminister. Ein ökonomischer Irrtum im Verfassungsrang. Und ein Symbol für die politische Selbstvergessenheit, die sich wie ein Schleier über die Regierung gelegt hat.

Was bleibt, ist die Notwendigkeit, verlorengegangene Einsichten zurückzuholen. Die Republik lebt nicht von Basta-Erklärungen, sondern von Prinzipien. Nicht von Selbstgewissheit, sondern von Selbstkritik. Und nicht von Entfremdung, sondern von Repräsentation.

150 Tage – und schon ist klar: Es geht nicht um einzelne Maßnahmen. Es geht um die Frage, ob die politische Klasse noch weiß, was sie tut. Und ob sie noch weiß, für wen.

1 Pingback