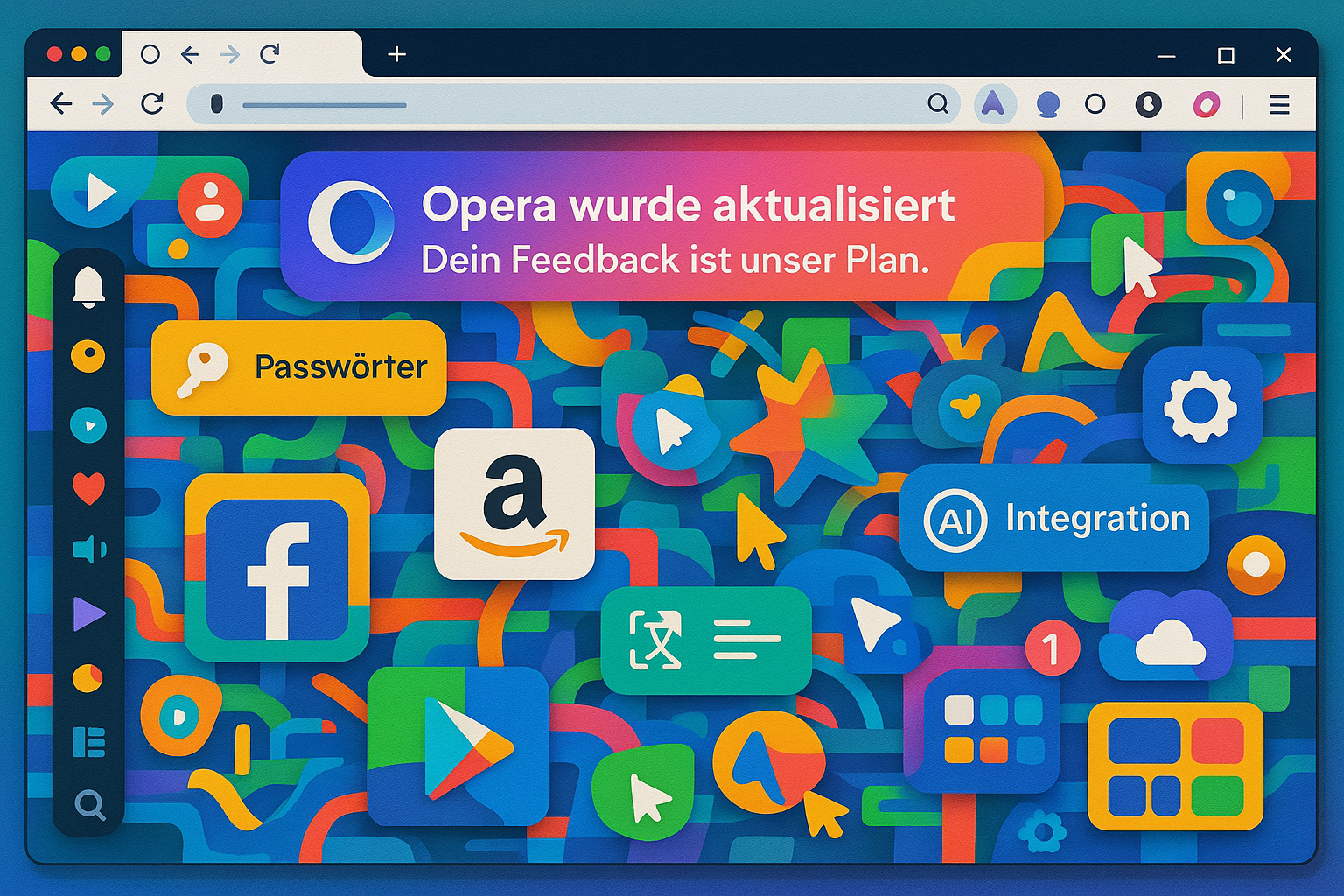

Neulich öffnete ich den Opera-Browser. Es begrüßte mich ein freudig-bunter Hinweis:

„Opera wurde aktualisiert. Dein Feedback ist unser Plan.“ Darunter allerlei Anpreisungen der neuesten Features und Gimmicks.

Und ich dachte: Wirklich? Dann war mein Feedback offenbar: Bitte überfrachtet das Ganze weiter – ich liebe es, wenn ich mich verirre.

Was da – in gewissen Abständen immer wieder – als Verbesserung angekündigt wird, fühlt sich längst wie eine stille Entfremdung an. Neue Icons, neue Layer, neue Animationen. Passwortverwaltung, Übersetzungsdienste, KI-Integration – und bei jedem Update der euphorische Hinweis, man habe sich von den Wünschen der Nutzer:innen inspirieren lassen. Ich frage mich: Von welchen?

Ich habe nie darum gebeten, dass mein Browser aussieht wie ein interaktiver Süßwarenladen.

Ich wollte Stabilität, Übersicht, Funktion – nicht Überraschungen bei jedem Öffnen.

Und schon gar nicht dieses Gefühl, dass unter dem Vorwand von „Innovation“ einfach ein Selbstbeschäftigungsprogramm für Entwicklerteams läuft.

Marketing nennt das „User Engagement“. Ich nenne es: Überforderung als System.

Natürlich kann man all das wegklicken, abschalten, sich durchwursteln. Aber warum eigentlich?

Warum ist es nicht umgekehrt – warum gibt es keine Versionen mehr für Menschen, die einfach nur ein verlässliches Werkzeug wollen – und brauchen?

Vielleicht, weil Verlässlichkeit sich schlecht verkaufen lässt.

Oder weil man am Ende gar nicht mehr uns bedienen will – sondern sich selbst.

Postscriptum:

Natürlich ist das kein exklusives Problem von Opera.

Chrome, Edge, Firefox – sie alle tragen auf ihre Weise zur Feature-Inflation bei.

Aber gerade Opera, einst geschätzt für seine reduzierte Klarheit und technische Zuverlässigkeit, hatte sich bewusst von der Masse abgesetzt und war gerade deshalb seit Jahren mein Browser der Wahl. Vielleicht ist es genau deshalb so ernüchternd, mitanzusehen, wie auch dieser letzte Unterschied langsam eingeebnet wird – zugunsten von Symbolsprache, Zweitmenüs und „smarter Nutzerführung“, die vor allem eins ist: eine freundliche Form der Entmündigung, die mit digitaler Selbstbestimmung rein gar nichts zu tun hat.

1 Pingback