I. Die Ökonomie des sinnlosen Kaufens

Man muss kein Kulturpessimist sein, um festzustellen: Ein großer Teil unseres heutigen Konsums ist kein Ausdruck von Bedarf, sondern Ergebnis einer perfekt orchestrierten Verführung.

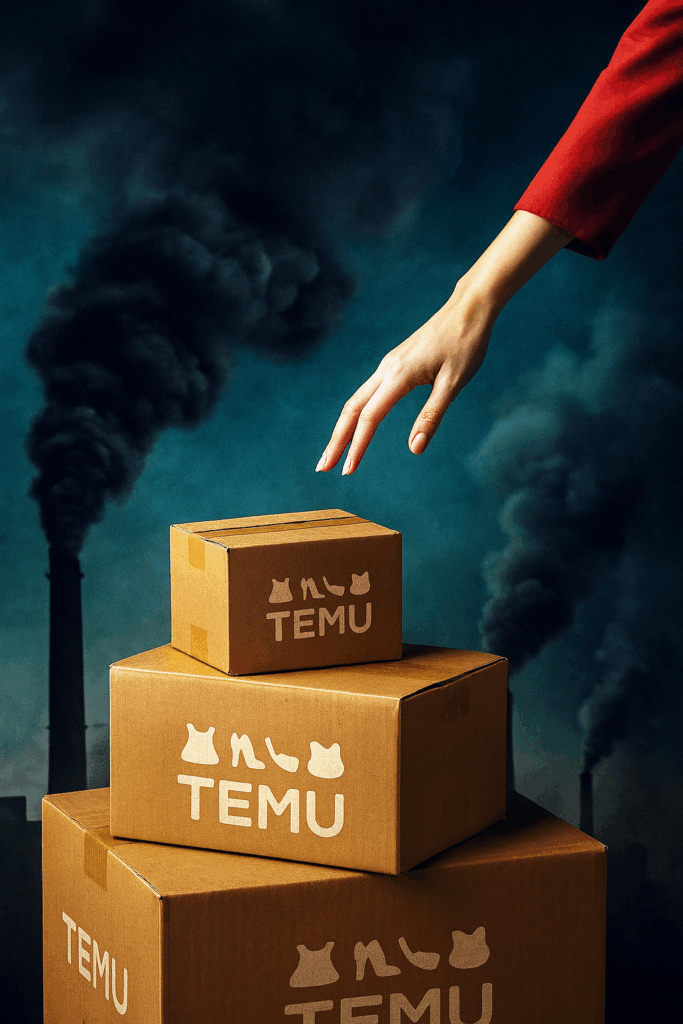

Über Social-Media-Plattformen, Reels und App-Benachrichtigungen erreicht uns eine Flut von Angeboten, die weniger auf Qualität als auf Reflexe zielt: Sieben Shirts für 22 Euro, nur heute 80 Prozent Rabatt, kostenloser Versand, ständige Geschenke-Offerten – und alles mit einem Wisch erreichbar. Und es ist kaum Zufall, dass der ganz überwiegende Teil dieser Angebote von Shops und Angebotsplattformen aus dem asiatischen Raum kommen, allen voran die bekannten Firmen Temu und Shein. Das ist keine Verurteilung, aber es ist zu konstatieren, dass die dortigen Marketing-Gepflogenheiten (Shopping als Freizeitunterhaltung, je lauter und bunter desto besser, Produkte sind nebensächlich) auch hierzulande ihre Effekte zu zeigen beginnen.

Dieses System funktioniert, weil es die Schwächen unseres Denkens ausnutzt. Preisreize, FOMO-Mechanismen („Nur noch drei Stück verfügbar!“), vermeintliche Geschenke und eine aufdringliche Bildsprache schaffen den Eindruck, man könne hier ein kleines Glück erwerben. Doch was wir tatsächlich kaufen, ist selten ein Produkt mit bleibendem Wert, sondern ein Stück kurzfristiger Befriedigung – und ein wachsender Berg an Wegwerfware.

Kaufkraft ohne Wertschöpfung

Volkswirtschaftlich ist das eine Fehlsteuerung. Geld, das in solche Billigimporte fließt, erzeugt in Europa kaum Wertschöpfung.

Es finanziert keine Löhne, keine Steuern, keine Investitionen in Innovation. Stattdessen fließt es in anonyme Produktionsketten, in denen weder ökologische Standards noch faire Arbeitsbedingungen gelten. Der vermeintliche Wohlstand, den der Massenkonsum signalisiert, ist ein Scheinkonsum: Er lässt die Regale voll, aber die Realwirtschaft leer.

Noch schwerer wiegt der Effekt auf den Binnenmarkt. Kaufkraft, die sonst in regionale Dienstleistungen, Handwerk oder Kultur ginge, wird an globale Zwischenhändler übertragen, deren Geschäftsmodell allein auf Masse und Geschwindigkeit beruht. Der Schaden ist doppelt: ökonomisch, weil Wertschöpfung verloren geht; und ökologisch, weil jede dieser Transaktionen Ressourcen verbraucht, die sich kaum recyceln lassen.

Produkte ohne Lebensdauer

„Fabrikneuer Sperrmüll“ – das ist mehr als eine spöttische Formulierung. Die extreme Kurzlebigkeit solcher Waren ist systemisch. Billige Materialien, minimale Qualitätskontrolle, keine Ersatzteile: Das Geschäftsmodell lebt vom ständigen Neukauf. Und jeder Neukauf wiederholt denselben Energie- und Transportaufwand.

Was früher als Verschwendung galt, ist heute betriebswirtschaftlich eingeplant.

Natürlich soll daraus kein Protektionismus werden. Internationaler Handel ist unverzichtbar – ökonomisch, kulturell, auch technologisch. Aber Handel, der auf Täuschung und Wegwerfzyklen beruht, ist kein Fortschritt. Er ist die digitale Variante der Wegwerfgesellschaft, mit globaler Reichweite und algorithmischem Turbo.

II. Der CO₂-blinde Fleck des Billigkonsums

Während in Europa nahezu jede Tonne CO₂ erfasst, bepreist und reguliert wird, entzieht sich ein wachsender Teil der Emissionen völlig diesem System: jene, die in den Lieferketten des Online-Billigkonsums entstehen.

Unsichtbare Emissionen

Jedes Kleidungsstück, jedes kleine Elektro-Gadget, das per Luftfracht aus Asien kommt, trägt einen erheblichen CO₂-Fußabdruck – von der energieintensiven Produktion über Verpackung und Transport bis zur oft kostenlosen Rücksendung. Doch weil diese Waren als Kleinsendungen eingeführt werden, unterliegen sie nicht dem europäischen Emissionshandel und auch nicht dem Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), der für Industriegüter gilt.

Das Ergebnis: Abermillionen von Mini-Importen erzeugen jedes Jahr eine Summe an Emissionen, die in keiner Klimabilanz auftaucht. Der Verbraucher zahlt also nur den Kaufpreis – die Umwelt zahlt den Rest.

Ein unfairer Wettbewerb

Daraus entsteht ein massiver Wettbewerbsnachteil für europäische Produzenten. Unternehmen innerhalb der EU müssen CO₂-Kosten tragen, Effizienzstandards einhalten und Lieferketten offenlegen. Anbieter, die ihre Ware aus Ländern ohne solche Regelungen beziehen, umgehen diese Kosten vollständig.

So wird Nachhaltigkeit zur finanziellen Bürde, während Umweltverschmutzung zum Preisvorteil wird.

Das hat mit freiem Handel im eigentlichen Sinn nichts mehr zu tun. Freier Handel setzt faire Rahmenbedingungen voraus – und dazu gehört, dass Umweltkosten nicht einseitig externalisiert werden. Wenn CO₂-Emissionen global Wirkung entfalten, dürfen sie nicht regional versteckt werden.

Die Rückseite des Preises

Viele Verbraucherinnen und Verbraucher spüren intuitiv, dass ein T-Shirt für 2,99 Euro nicht „richtig“ sein kann. Aber sie unterschätzen, dass der wahre Preis weit über das hinausgeht, was auf dem Etikett steht:

Energieaufwand in der Produktion, meist aus Kohle. Flugtransport auf der „letzten Meile“. Entsorgungskosten im Zielland. Verlust an Kaufkraft im Binnenmarkt.

Jede dieser Ebenen bleibt unbepreist – und addiert sich zu einem ökonomischen und ökologischen Fehlbetrag.

„Deutsche Lager“ – das Märchen vom klimafreundlichen Versand

Seit einiger Zeit bewerben Plattformen wie Temu oder Shein ihre Produkte mit beruhigenden Hinweisen wie „Versand aus deutschem Lager“ oder „Schneller EU-Versand direkt aus unserem Warenhaus“. Zweifellos eine Reaktion darauf, dass vor einiger Zeit eine kritische Diskussion über die Sinnhaftigkeit dieses „Importgeschäftes“ mit Billiganbietern geführt wurde.

Das klingt nach regionaler Logistik, kurzen Transportwegen und vielleicht sogar ein paar Arbeitsplätzen vor Ort. In Wahrheit ist es nichts anderes als ein sprachlicher Feigenblatt-Trick.

Diese angeblichen Lager sind aber in der Regel keine Produktions- oder Distributionszentren im klassischen Sinn, sondern logistische Durchgangsstationen:

Containerweise treffen dort Waren aus Fernost ein, oft schon vorbestellte Massenware. Sie werden kurz zwischengelagert, etikettiert oder umverpackt, um dann innerhalb Europas verschickt zu werden. Manche „Lager“ existieren praktisch nur als Postadressen bei großen Fulfillment-Dienstleistern.

Manchmal handelt es sich auch schlicht um Retourenlager: dort landen zurückgeschickte Produkte, die selten weiterverkauft werden. Das Etikett „deutsches Lager“ darf trotzdem weiterverwendet werden.

Die CO₂-Bilanz bleibt identisch. Jedes T-Shirt, jedes technische Spielzeug hat bereits zehntausende Kilometer hinter sich, bevor es dieses Lager erreicht. Der Transport aus Asien verursacht den größten Teil der Emissionen; der letzte Zustellabschnitt innerhalb der EU ist vernachlässigbar.

Wenn also jemand sagt, das Produkt komme „aus deutschem Lager“, stimmt das geografisch vielleicht für die letzten 300 Kilometer – ökologisch aber nicht einmal im Promillebereich.

Der Trick spielt mit unserem Vertrauen in Vertrautes: „Deutsch“ bedeutet für viele Konsumenten Verlässlichkeit, Kontrolle, Qualität. Die Anbieter wissen das und nutzen den Begriff gezielt als psychologisches Beruhigungsmittel. Er ersetzt kein Gütesiegel, keine Transparenz, keine Verantwortung – er ersetzt nur den kritischen Blick.

III. Politische Initiativen

Die EU arbeitet an Mechanismen wie dem CBAM und dem Lieferkettengesetz, um Umwelt- und Sozialstandards international zu verankern. Doch der Online-Kleinkonsum bleibt weitgehend unberührt. Solange Kleinsendungen unterhalb der Zollgrenze unverzollt und unbilanziert durchrutschen, bleibt dieser Sektor ein Schlupfloch – mit wachsender Bedeutung.

Eine realistische Lösung wäre, CO₂-Kosten dort anzusetzen, wo sie entstehen: beim Versand und der Logistik. Selbst eine moderate Abgabe auf importierte Kleinsendungen würde zwei Effekte haben – sie würde die realen Umweltkosten sichtbar machen und den Binnenmarkt entlasten.

IV. Schluss

Der internationale Handel ist eine der größten Errungenschaften der Moderne. Aber er lebt davon, dass beide Seiten gewinnen – Produzenten und Konsumenten, Anbieter und Umwelt.

Das derzeitige Modell des „Ultra-Fast-Shopping“ verzerrt dieses Gleichgewicht: Es erzeugt kurzfristige Befriedigung auf Kosten langfristiger Stabilität.

Ein verantwortlicher Konsum heißt nicht, den Handel einzuschränken, sondern ihn wieder sinnvoll zu machen – ökonomisch, sozial und ökologisch.

Wenn wir beim Klimaschutz ernsthaft über CO₂-Bepreisung reden, dürfen wir nicht nur das Bestehende regulieren, sondern müssen auch die Lücken schließen, in denen die meisten Emissionen inzwischen entstehen: in den digitalen Kanälen der scheinbar grenzenlosen Verfügbarkeit.

Oder, etwas einfacher gesagt:

„Wir müssen lernen, den wahren Preis zu sehen – nicht den, der auf dem Bildschirm steht.“

Schreibe einen Kommentar