Zur Kolumne von Henrik Müller in Spiegel online vom 12.2025

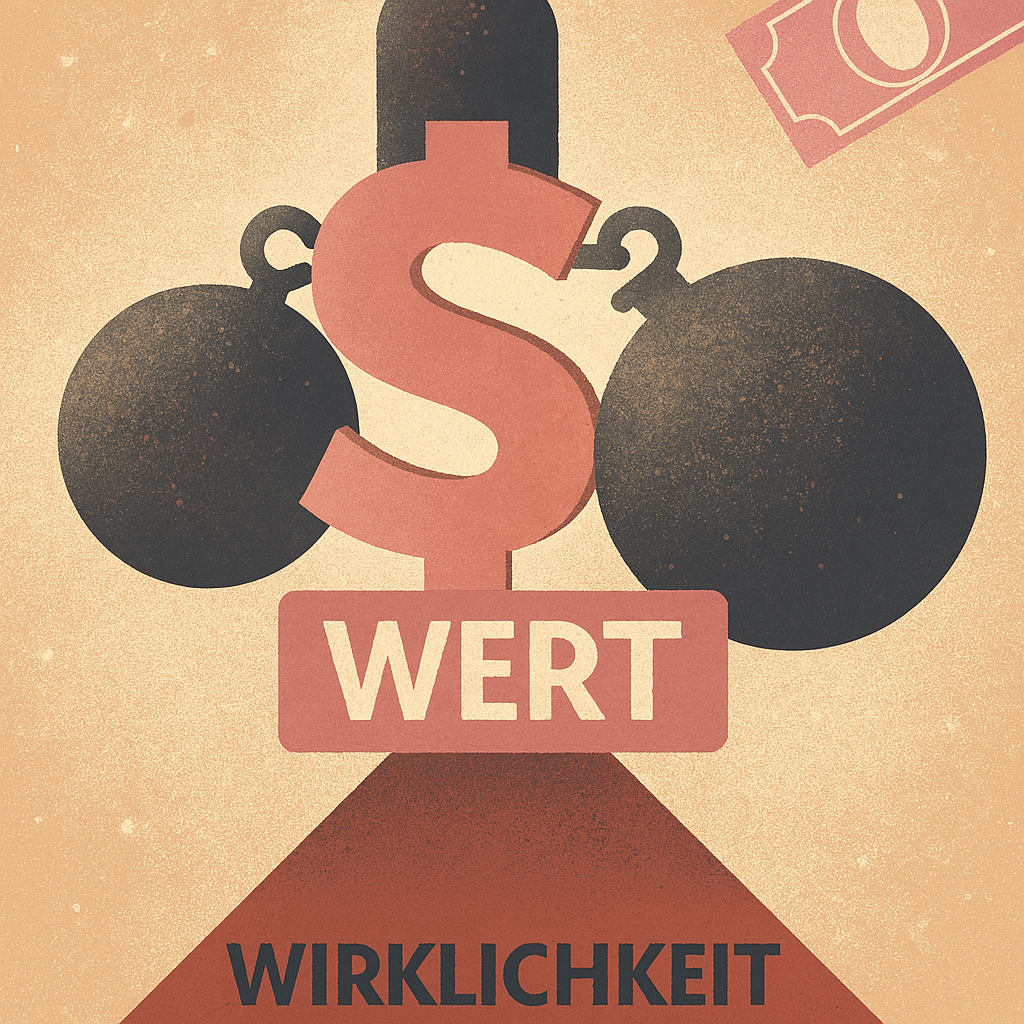

Henrik Müller beschreibt in seiner aktuellen Spiegel-Kolumne (frei lesbarer Geschenklink) eine wachsende Kluft zwischen realer Wertschöpfung und Geldumlauf. Das klingt brisant – und ist es auch. Nur: neu ist das nicht.

Diese „Entkopplung“ begleitet die Wirtschaft seit Jahrzehnten. Bereits lange vor dem Zusammenbruch von Lehman Brothers 2008 wurde in ökonomischen Seminaren darüber diskutiert, dass der Finanzsektor schneller wächst als die reale Wirtschaft. Der Crash 2008 war nichts anderes als die gewaltsame Rückübersetzung von Kredit-Fiktionen in reale Staatsschulden – ein Lehrstück darüber, wie aus virtueller Wertschöpfung plötzlich sehr reale Verluste werden.

Verschuldung ist nicht gleich Verschuldung

Müller spricht von „Verschuldung“, als sei das ein einheitlicher Tatbestand. Dabei sind Staatsschulden, Unternehmens- und Finanzmarktschulden grundverschieden.

Für Deutschland ist der Schuldenstand solide, der Schuldendienst problemlos. Auch Frankreich ist trotz omnipräsentem Alarmismus weit entfernt von einem Kollaps. Die Reaktionen der Finanzmärkte sind moderat, die Zinsen für langfristige französische Staatsanleihen weit entfernt vom Panikmodus. Entscheidend ist nicht die Höhe, sondern die Struktur der Schulden: ob sie Investitionen ermöglichen – oder lediglich Finanzblasen nähren.

Schulden sind kein Übel. Sie werden erst dann zum Problem, wenn sie keine reale Produktivität mehr auslösen oder im staatlichen Bereich nicht zur materiellen und ideellen Infrastruktur beitragen. Wenn Geld sich nur noch um sich selbst dreht, wächst der Scheinwert – nicht der Wohlstand. Es sei mir die Anmerkung erlaubt, dass dies auch für staatlich schuldenfinanzierte „Investitionsanreize“ nach dem Gießkannenprinzip gilt, die der Erfahrung nach nicht nur Investitionen mit einem Return of Invest (Steuermehreinnahmen) erzeugen, sondern Liquiditätsblasen.

Der eigentliche GAP

Der vielzitierte Gap verläuft nicht nur zwischen Geld und Wertschöpfung, sondern auch zwischen Liquidität und Legitimation.

Finanzmärkte schaffen Werte, die auf zukünftige Erwartungen setzen. Politik dagegen arbeitet in der Gegenwart.

Je größer diese zeitliche und strukturelle Kluft wird, desto stärker verliert Politik ihre reale Steuerungskraft – und Bürgerinnen und Bürger das Gefühl, dass wirtschaftliche Logik noch etwas mit ihrem Alltag zu tun hat.

So entsteht ein paradoxes System: Die Finanzmärkte leben von der Zukunft, die Realwirtschaft von der Gegenwart, und der Staat garantiert beides. Und das ist die faktische Grundstruktur, aus der folgt: das Risiko ist längst sozialisiert, der Gewinn aber bleibt privatisiert.

Ein alter Teufel mit neuem Gesicht

Seit Jahrzehnten vergrößert sich das Verhältnis von Finanzvermögen zu realer Wirtschaftsleistung. Die Politik schaut zu, gelegentlich moralisch beunruhigt, aber faktisch untätig. Dass man Lehren aus der Lehman-Pleite und dem folgenden Erdbeben gezogen hat – ich habe da so meine Zweifel. Die Verschärfungen im Bankgeschäft, die sogenannten Basel-Pakete – wer spricht noch davon?

Das Muster ist immer gleich: Nach jeder Krise wird Stabilität beschworen, bis die nächste Blase wächst. Die Ursachen liegen im System: Deregulierung, politische Kurzsichtigkeit und die bequeme Illusion, dass Märkte sich selbst regulieren könnten.

Doch Märkte regulieren nicht, sie akkumulieren. Und das meist dort, wo Kapital ohnehin schon ist.

Was wirklich zu sagen wäre

Wenn man über Schulden redet, muss man über Macht reden.

Wer Kredite vergibt, kontrolliert Zukunft – und definiert, was „real“ ist.

Statt vor Schulden zu warnen, müsste man also fragen, wer sie aufnimmt, wer davon profitiert und ob daraus reale Wertschöpfung entsteht. Womöglich ist dies höher zu bewerten als die Bonität des Gläubigers.

Nur Schulden, die Zukunft schaffen – Infrastruktur, Bildung, Forschung, Nachhaltigkeit – sind produktiv. Alle anderen sind Bilanzkosmetik mit politischem Risikoaufschlag.

Fazit

Henrik Müller hat recht, wenn er auf die Bruchlinien zwischen Finanz- und Realwirtschaft hinweist.

Aber er bleibt auf halber Strecke stehen.

Die Frage lautet nicht, ob Schulden steigen dürfen, sondern: Wer schöpft das Geld, wofür wird es verwendet – und wem nützt es?

Alles andere ist Statistik. Und die hat schon vor Lehman nicht die Wahrheit gesagt.

Nachklapp – Basel und das Verschwinden der Kreditkultur

Wer heute über Schulden spricht, sollte sich erinnern: Es gab Zeiten, da war „Basel“ ein Begriff des wirtschaftspolitischen Alltags. Basel I, II, III – das klang nach Stabilität, nach Lehren aus Krisen, nach internationaler Vernunft. Auch an „meiner“ Fachhochschule wurde lebhaft diskutiert: über Sinn, Unsinn und die Nebenwirkungen der neuen Eigenkapitalregeln.

Doch Basel griff oft zu kurz. Die Regulierung zielte auf systemische Risiken im Bankenbereich – traf aber in der Praxis kleine Konsumentenkredite und Mittelstandsfinanzierungen, die nicht ins Raster passten. Die Kreditverknappung für diese Bereiche war spürbar. Die Folge war eine stille Verlagerung: Kreditvergabe wanderte in Schattenbanken, Fintechs, algorithmisierte Scoring-Systeme. Die soziale Durchlässigkeit der Finanzwelt nahm ab – während die Komplexität zunahm. Und was Basel nicht im Ansatz leisten konnte: Den GAP zwischen Realwerten und Buchgeldbestand zu verhindern. Das Basel-Regelwerk kann Eigenkapitalquoten erhöhen, Kreditvergabe einschränken, aber es greift nicht in die Mechanik der Finanzbewertung ein, die den GAP erst erzeugt.

Heute spricht erstaunlicherweise kaum noch jemand von Basel. Die Regelwerke existieren, aber ihre gesellschaftliche Wirkung ist verdampft. Und das ist bezeichnend: Die Regulierung war da – aber sie strukturierte nicht gerecht, sondern verteilte Belastung nach technokratischer Logik.

Wer also über Schulden spricht, sollte auch über Zugang zu Geld sprechen. Und über die Frage, wer reguliert wird – und wer nicht.

Schreibe einen Kommentar