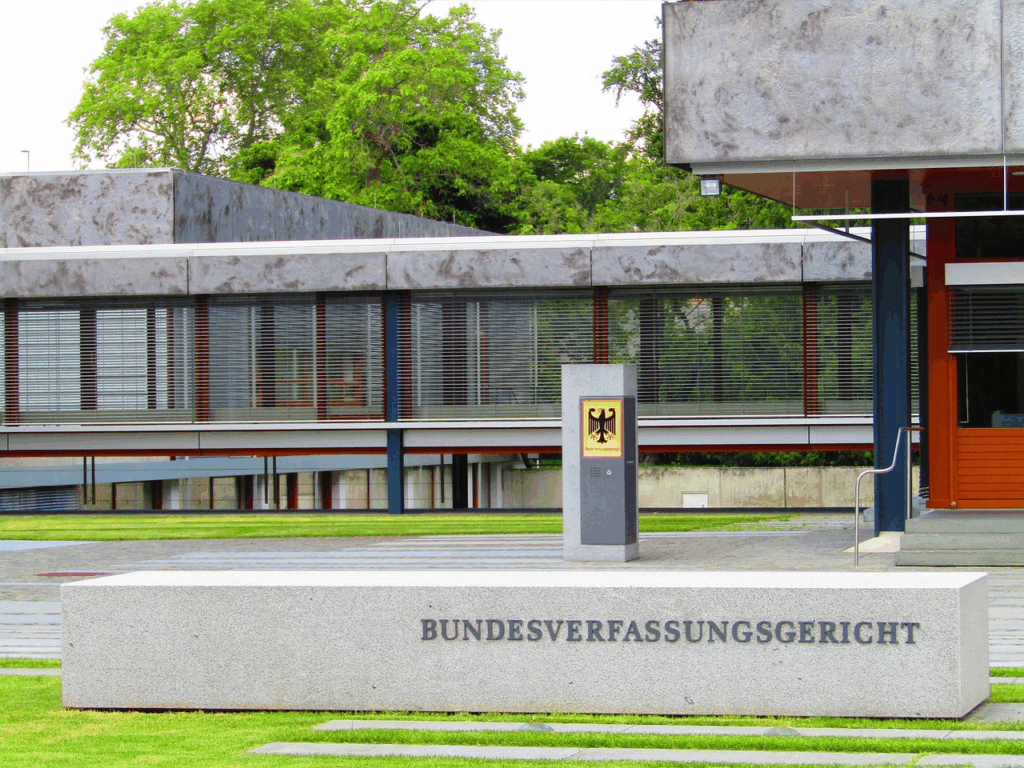

Der Fall Brosius-Gersdorf ist nicht nur eine persönliche Tragödie. Er zeigt, wie leichtfertig Politik das Bundesverfassungsgericht in den Sog parteitaktischer Manöver zieht – und dabei die wichtigste Vertrauensinstanz der Republik beschädigt.

Eine Kandidatin, ein Tribunal

Der Verzicht von Frauke Brosius-Gersdorf auf ihre Kandidatur für das Bundesverfassungsgericht war nicht das Ergebnis einer offenen und fairen Debatte über ihre juristische Qualifikation, sondern Folge einer Kampagne. Rechte Medien hetzten, Politik griff bereitwillig auf – und schon war aus der angesehenen Verfassungsjuristin eine Projektionsfläche gemacht.

Das Missverständnis über Richterämter

Was in der Debatte sichtbar wurde: ein eklatantes Unwissen über das Richteramt. Vielen gilt ein Verfassungsrichter offenbar als eine Art politischer Tribun, der „richtige“ Entscheidungen nach Zeitgeist und Stimmung zu treffen habe. Das Gegenteil ist der Fall: Ein Richter prüft Normen an Maßstäben des Grundgesetzes – unabhängig davon, ob dies „Volkes Stimme“ gefällt. Partei nimmt er oder sie nur in eine Richtung: in die Richtung der Verfassung. Wer ernsthaft meint, die Wahl einer Verfassungsrichterin danach beurteilen zu müssen, ob sie später Entscheidungen trifft, die der eigenen Fraktion „passen“, der hat das Wesen des Verfassungsgerichts nicht verstanden. Und den Sinn und das Ziel der Gewaltenteilung erst recht nicht.

Wissenschaft als Grundlage der Rechtsprechung

Es gehört zum Grundbestand unserer Demokratie, dass das Recht nicht dem Tagesgeschäft geopfert wird. Deshalb ist es normal und wünschenswert, dass ein personeller Fluss zwischen den höchsten Gerichten und der juristischen Wissenschaft besteht. Juristen wie Brosius-Gersdorf analysieren, wägen ab, stellen neue Fragen – und genau dieses Ringen um Maßstäbe braucht das Gericht. Wer das diskreditiert, schwächt nicht nur eine Kandidatin, sondern die Autorität des Gerichts selbst.

Rechte Strategie: Institutionen delegitimieren

Seit Jahren arbeiten rechte Kräfte daran, staatliche Institutionen zu beschädigen. Die Parlamente werden verhöhnt, die Justiz infrage gestellt, der öffentliche Rundfunk diffamiert. Das Ziel: Delegitimierung. Denn wer das Vertrauen in die zentralen Pfeiler des demokratischen Staates zerstört, macht den Weg frei für autoritäre Versuchungen. In dieser Strategie ist das Bundesverfassungsgericht ein besonders lohnendes Ziel – zu mächtig, zu geachtet, zu unbequem.

Politisches Versagen: Übernahme rechter Narrative

Erschütternd ist, dass die Politik diesem Spiel aufgesessen ist. Aus Unwissenheit, Voreingenommenheit oder schlichter Feigheit haben sich Abgeordnete die Argumente der Rechten zu eigen gemacht: „Die wird am Ende Entscheidungen treffen, die uns nicht passen.“ Wer so redet, hat das Verfassungsgericht schon als verlängerten Arm der eigenen Parteipolitik missverstanden. Das ist nicht nur ein Denkfehler – das ist ein Anschlag auf die Grundidee der Gewaltenteilung. Und, ich sage das bewusst: So etwas ist ein Zeichen für staatspolitische Unreife.

Opfer statt Ursache: Frauke Brosius-Gersdorf

Die Person Brosius-Gersdorf ist dabei nicht die Ursache, sondern das Symptom. Juristisch hochqualifiziert, wissenschaftlich versiert, in der Lage, auch schwierige Konfliktlagen nüchtern zu durchdenken – genau das, was man sich von einer Verfassungsrichterin erhoffen sollte. Dass sie nun zurückzieht, ist menschlich nachvollziehbar. Wer wollte ihr verdenken, sich diesem unwürdigen Schauspiel zu entziehen? Schuld trifft sie nicht. Schuld trifft die Politik, die sie durch eine Mischung aus Ahnungslosigkeit und Feigheit ins offene Messer laufen ließ.

Die eigentliche Beschädigung

So bleibt am Ende ein Scherbenhaufen: Die Kandidatin gedemütigt, die Institution beschädigt, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger erodiert. Wer den Rechten nicht entschieden widerspricht, sondern ihnen nach dem Mund redet, spielt ihr Spiel mit. Und er ruiniert damit das, was unsere Demokratie im Kern zusammenhält: das Vertrauen in ihre Institutionen.

Hoffnung wider alle Erfahrung

Besonders bedrückend: Die Fraktion von Herrn Spahn steht offenbar selbst noch im Durchzug und weiß nicht so recht, wie sie ihre eigene Aktion bewerten soll. Wird sie sich – wie einst Baron Münchhausen – am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen können? Man darf es bezweifeln. Aber man muss darauf hoffen. Denn jede Hoffnung auf Vernunft und Integrität fahren zu lassen, hieße, die rechte Agenda bereits gewinnen zu lassen.

Eine tendenziell pessimistischere Sicht hat die von mir sehr geschätzte Melanie Amann, Juristin und stellvertretende Chefredakteurin beim SPIEGEL. Sie geht davon aus, dass wir keine Verfassungsrichterwahl mehr erleben werden, die mit den früheren vergleichbar sein wird. Zu ihrem Auftritt bei Markus Lanz, sehens- und vor allem hörenswert:

https://www.zdf.de/video/talk/markus-lanz-114/markus-lanz-vom-16-juli-2025-100

1 Pingback