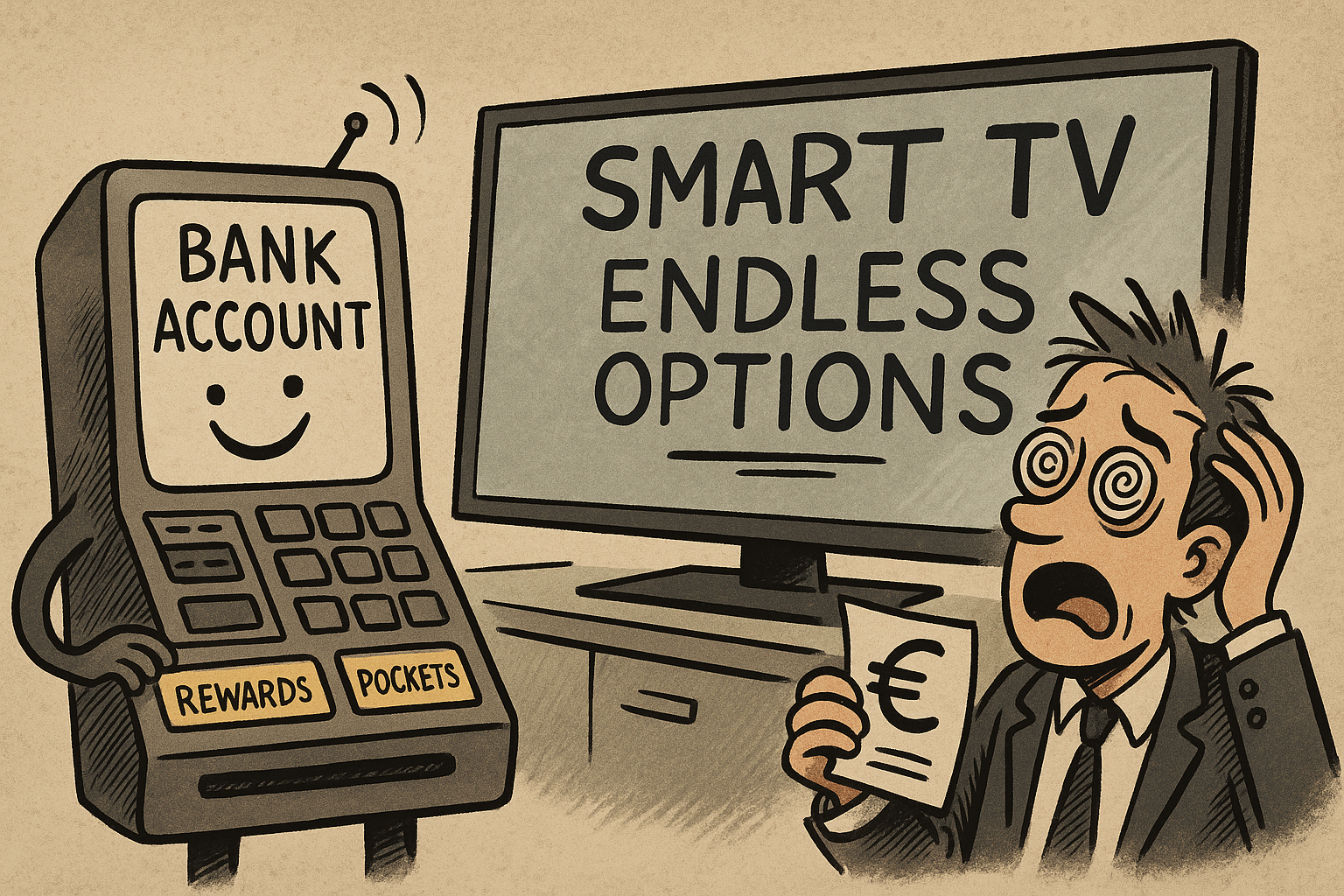

Neulich haben wir hier über Banken geschrieben, die ihre Kontomodelle mit „innovativen“ Funktionen wie Unterkonten („Pockets“) und Rabattportalen anreichern – nicht, um das Leben ihrer Kunden zu vereinfachen, sondern um sie in überkomplexe Produktwelten zu ziehen. Der Mechanismus: Wer das große Ganze nicht mehr überschaut, zahlt am Ende drauf – in Gebühren, in Zeit, in Daten.… Weiterlesen ...