„Wenn Frauen keine Kinder haben wollen, dann sollten sie nicht schwanger werden.“

Ein Satz, der mir kürzlich aus einer Diskussion zur Abtreibungsfrage in konservativen Kreisen zugetragen wurde (und der offenbar in den sozialen Medien bereits die Runde macht). Vordergründig ein unbeholfen-misslungener Versuch, eine Position gegen Abtreibung zu formulieren. Hintergründig jedoch ein Paradebeispiel für epistemische Inkohärenz — und damit ein Fall für die philosophische Betrachtung.

Denn was hier behauptet wird, ist nicht nur ethisch fragwürdig, sondern auch logisch und erkenntnistheoretisch verworren. Der Satz tut so, als sei Schwangerschaft ein Zustand, der sich durch bloße Willensbekundung vermeiden ließe. Als sei das „Nicht-Wollen“ bereits ein Garant für das „Nicht-Sein“. Eine Art normativer Kurzschluss, bei dem das Sollen das Sein ersetzt — ganz im Sinne jener Denkfigur, die Philosophen seit Jahrhunderten beschäftigt: das Sein-Sollen-Problem.

Doch die Realität ist komplexer. Frauen können keine Kinder wollen — und dennoch schwanger werden. Sie können schwanger sein — und dennoch keine Kinder wollen. Die Zustände sind nicht widersprüchlich, sondern gleichzeitig möglich. Willkommen in der Welt der epistemischen Ambivalenz, in der Norm und Wirklichkeit nicht deckungsgleich sind.

Man könnte sagen: Der Satz verlangt eine Welt, in der das Wollen das Sein determiniert. Eine Welt, in der die Realität sich dem Wunsch unterordnet. Eine Welt, die es nicht gibt.

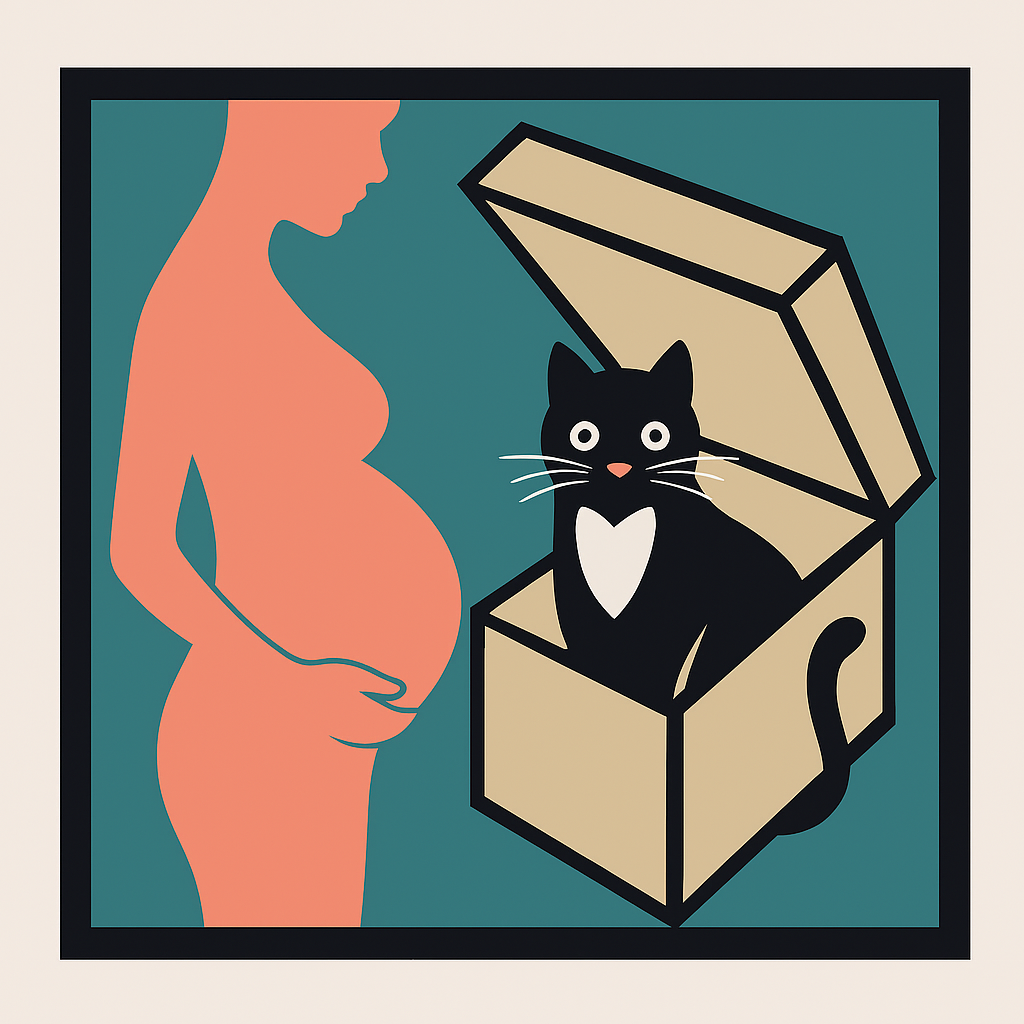

Und genau hier kommt Schrödinger ins Spiel. Denn wie bei seiner berühmten Katze, die gleichzeitig lebendig und tot ist, erleben wir auch hier eine Superposition:

Der Satz verlangt, dass bestimmte, durchaus logisch vereinbare Zustände — der des ‚Schwanger-Seins‘ und der des ‚Nicht-Kind-Wollens‘ — nicht gleichzeitig auftreten dürfen, als wäre ihre Koexistenz ein logischer Widerspruch.

Doch genau das ist die Wirklichkeit: Menschen befinden sich oft in ambivalenten, widersprüchlichen Zuständen, die sich nicht durch normative Imperative auflösen lassen.

Der Satz ist also nicht nur ein politischer Ausrutscher. Er ist ein erkenntnistheoretischer Offenbarungseid. Er zeigt, wie schnell Sprache zur Falle wird, wenn sie komplexe Wirklichkeit in einfache Normen pressen will. Solche Gedanken in normativen Systemen wie politischen Beschlüssen oder gar Gesetzesentwürfen sind eine Art verbales Nitroglycerin.

Und irgendwo sitzt Schrödinger, schaut auf den politischen Diskurs — und fragt sich, ob die Katze nun schwanger ist oder nicht.

Schreibe einen Kommentar