Eine kleine Wutrede auf papiergewordene Aufdringlichkeit

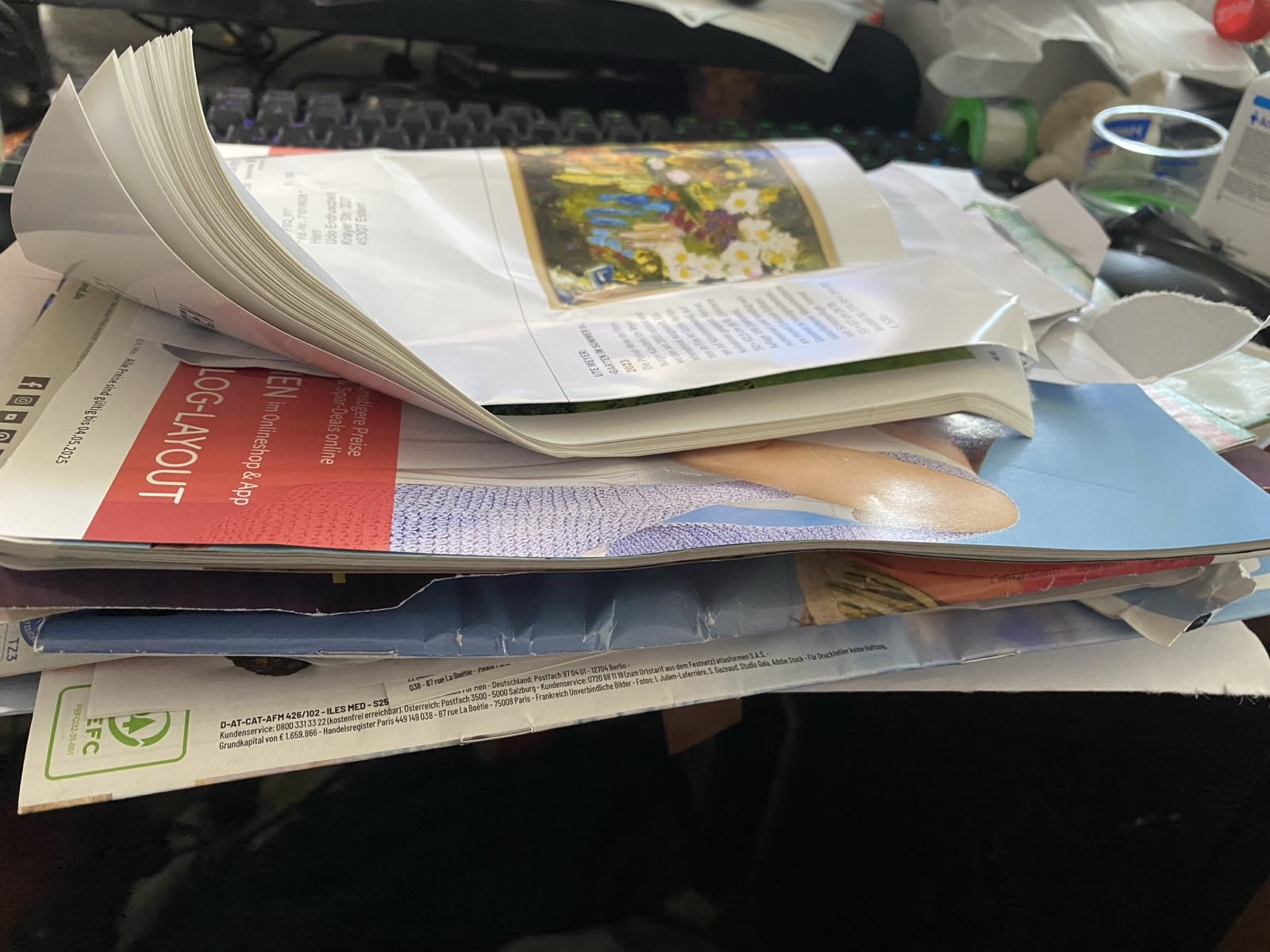

Manche Dinge wirken harmlos, bis man sie in ihrer ganzen Breite vor sich liegen hat. Wie an diesem Tag, an dem ich den Inhalt meines Briefkastens fotografierte. Was ich festhielt, war ein kompakter, aber gewichtiger Turm aus Hochglanzpapier – ein Musterbeispiel systematischer Belästigung. Allesamt Prospekte, Kataloge und Werbepost von Online-Händlern, bei denen ich einst etwas bestellt hatte. Nicht ein einziges dieser Unternehmen hatte ich je zur Zusendung von Papierwerbung autorisiert. Und doch liegt sie hier: ungebeten, überflüssig, ökologisch anmaßend.

Ich habe bewusst online bestellt. Ich habe mich durch virtuelle Warenkörbe geklickt, E-Mail-Bestätigungen akzeptiert und sogar gelegentlich zugestimmt, Info-Mails zu erhalten – oft gegen einen kleinen Rabatt. Aber ich habe nie, zu keinem Zeitpunkt, gesagt: „Bitte senden Sie mir zusätzlich einen ganzen Katalog Ihrer Angebote auf totem Baum in den Briefkasten.“ Dennoch geschieht genau das. Regelmäßig. Und heute gleich sechsfach.

Was genau denken sich diese Firmen? Dass sie mir damit einen Service erweisen? Dass ich die durchdesignte, halbpostillenhafte Papierflut etwa durchblättere wie ein Wochenendeinkäufer der 80er Jahre seinen Karstadt-Katalog? Dass mir, der gezielt, effizient, bewusst online einkauft, plötzlich der Sinn nach einem analogen Konsumerlebnis stünde?

Was hier passiert, ist nicht Service, sondern ein Rückfall in eine Belästigungsökonomie. Wer einmal bestellt hat, wird zum Ziel analoger Rückeroberung. Statt digitaler Souveränität gibt es nachträglichen Prospektbeschuss. So, als würden solche Firmen dem Event-Charakter, dem „Einkaufserlebnis“ ihrer digitalen Portale selbst nicht trauen und es deshalb für eine gute Idee halten, dies durch Papier zu kompensieren, das niemand braucht, niemand verlangt hat – und das, ökologisch betrachtet, einfach ein Anachronismus ist.

Man spricht so gern von Nachhaltigkeit. Von Ressourcenverantwortung. Von Digitalisierung. Aber was ist daran nachhaltig, einen 80-seitigen Katalog unverlangt zu verschicken, den der Empfänger am nächsten (gern auch am gleichen) Tag ungelesen ins Altpapier gibt? Was ist daran digital, eine Adresse aus einem Online-Bestellvorgang zu nehmen und mit Printprodukten zu fluten, die mehr über Lagerbereinigung als über Angebotskultur aussagen?

Dass das Ganze formaljuristisch erlaubt ist, macht es nicht besser. Es ist rechtlich gedeckt – ja. Anders als bei digitaler Akquise bedarf es zur Printwerbung keiner ausdrücklichen Zustimmung. Aber es ist kommunikativ aufdringlich, ökologisch überflüssig und kundenpsychologisch daneben. Es spiegelt ein Denken, das auf Sendung getrimmt ist, aber den Empfang nicht mehr prüft. Man will wirken, nicht gefragt sein. Und das ist der eigentliche Skandal.

Ich habe mir vorgenommen, diese Firmen anzuschreiben. Nicht aus Prinzip, sondern aus Selbstachtung. Weil es reicht. Weil ich meinen Briefkasten nicht zum Spamordner analoger Marketingabteilungen machen will. Und weil ich glaube, dass es höchste Zeit ist, diesen scheinbar kleinen, alltäglichen Ärger als das zu behandeln, was er ist: ein strukturelles Symptom für den Realitätsverlust vieler Unternehmen, die vom digitalen Fortschritt reden – und dabei im gedruckten Rückfall operieren.

Vielleicht ist es an der Zeit, aus der privaten Genervtheit wieder öfter einen öffentlichen Diskurs zu machen. Ich hätte da einiges beizutragen.