Dieser Beitrag erschien zuerst auf dem Blog „Die Erde ist keine Scheibe“

und wird hier in leicht überarbeiteter Form wiederveröffentlicht.

Ein Gastbeitrag von Dr. Natalie Grams

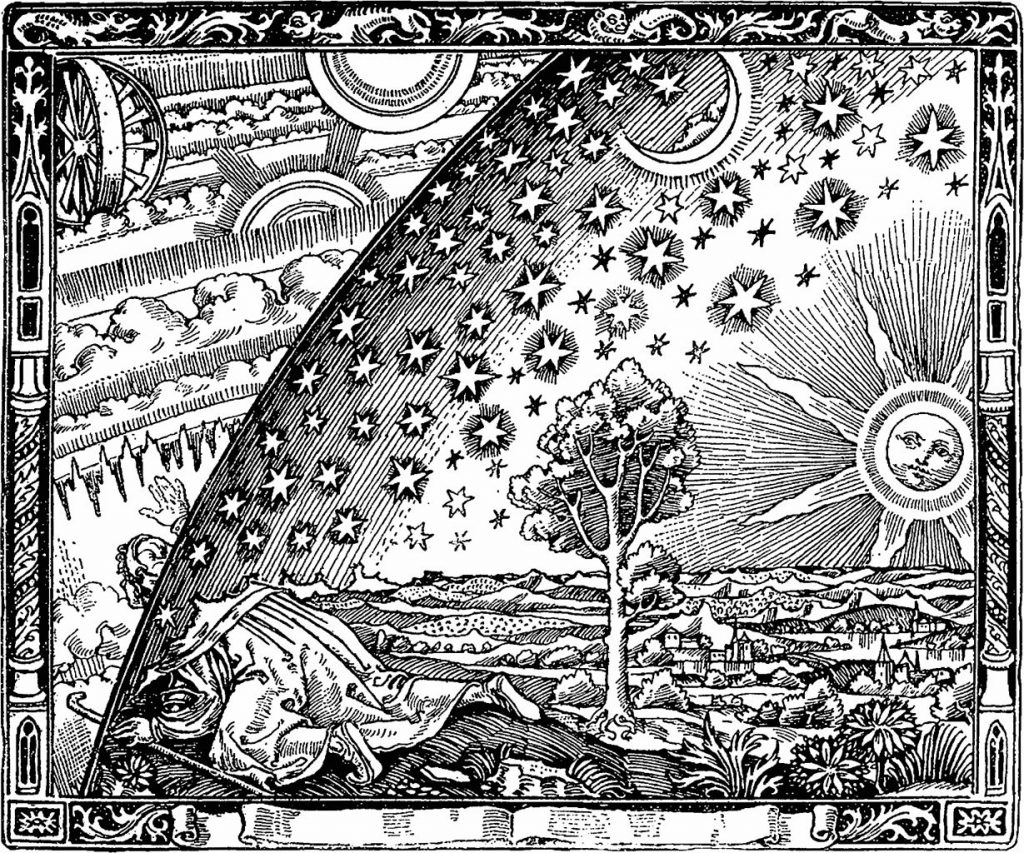

Sie haben gute Erfahrungen mit Homöopathie gemacht? Dann sind Sie bestimmt schon einmal in einem Konflikt gewesen mit jemandem, der die Homöopathie für unwirksam hält. Vielleicht sagten Sie dann so etwas wie: „Wir wissen eben noch nicht alles! Früher dachte man ja auch, die Welt wäre ein Scheibe!“.

Sicher, es gibt bestimmt eine Menge Dinge, von denen wir heute noch nichts wissen. Nur ist es leider nicht einleuchtend, warum der Hinweis, dass es eine Menge Dinge gibt, von denen noch keiner von uns etwas weiß, ein Argument dafür sein soll, dass etwas richtig sein soll, was sich bei bestem Bemühen darum seit 200 Jahren einfach nicht nachweisen lässt. Mehr noch: Etwas, das im Laufe dieser 200 Jahre durch unser fortschreitendes Wissen über die Natur immer unplausibler wurde, weil es nicht mehr zu dem passt, was wir in dieser Zeit über die Natur gelernt haben und das sich im Alltag bestens bewährt.

Wenn wir alle heute nicht wissen, was die Menschheit in 100 Jahren wissen wird, dann wissen es die heutigen Homöopathen doch auch nicht. Hier wird ja in gewisser Weise behauptet, dass die Homöopathen wüssten, in welche Richtung sich das naturwissenschaftliche Wissen in Zukunft erweitern wird. Also in etwa „Heute kann das noch keiner wissen – aber wir wissen auf alle Fälle schon mal mehr als die Wissenschaftler“. In diesem Bild wird Wissenschaft als etwas dargestellt, was sie nicht ist: Etwas, das der Erkenntnis hinterherhinkt.

Tatsache ist aber: Was unbelegt ist, ist keine Erkenntnis, sondern blanke Spekulation. Wissenschaft passiert per definitionem immer an dieser Grenze zwischen Wissen und Spekulation, denn sie schafft ja Wissen. Das bedeutet also erst einmal: Allein mit der Tatsache, dass wir Wissenschaft betreiben, räumen wir ein, dass wir noch nicht alles wissen – denn andernfalls könnten wir gar kein neues Wissen mehr schaffen.

Intuition ist nicht Wissen

Ja, im sehr frühen Altertum ging man wohl intuitiv davon aus, dass die Erde flach sei. Eine sehr große Kugel und eine flache Scheibe schauen von einem lokalen Standpunkt erst einmal gleich aus. Man sieht nicht sofort, dass die Erde eine Kugel ist. Es gab aber nie Beobachtungen, die gegen die Kugel gesprochen hätten. Bereits in der Antike wiesen griechische Wissenschaftler aber auf einzelne Daten hin, die für die Kugelgestalt sprachen. Und Eratosthenes berechnete im dritten Jahrhundert vor Christus als erster die korrekte Größenordnung des Erdumfangs.

So konnte die Frage nach der Gestalt der Erde also schon früh durch wissenschaftliche Beobachtungsdaten eindeutig geklärt werden. Zudem gingen weder dieser – noch einer anderen gesicherten naturwissenschaftlichen Erkenntnis – Beobachtungsdaten voraus, die dieser Erkenntnis explizit widersprachen. Und genau deshalb passt dieser Vergleich nicht, um das Aufrechterhalten wüster Spekulationen zu rechtfertigen, gegen die heute sehr wohl naturwissenschaftliche Erkenntnisse sprechen. Deshalb lautet die Kernfrage:

Irren Physik, Chemie und Biologie? Oder irrt sich die Homöopathie?

Das Prinzip der Potenzierung steht im Widerspruch zu dem, was sich in der Physik bewährt. Physik und Chemie sagen übereinstimmend, dass es völlig egal ist, ob wir in einem Schritt verdünnen oder in vielen Einzelschritten. Physik und Chemie sagen, dass beim Verdünnen etwas verloren geht, auch dann, wenn wir dabei schütteln. Physik und Chemie sagen beide, dass gleichartige Atome und Moleküle ununterscheidbar, also gedächtnislos sind. Liegt die Homöopathie hier richtig, beschreiben Physik und Chemie vollkommen alltägliche Dinge falsch oder zumindest grob unvollständig. Und zwar, ohne dass wir davon etwas bemerken. Auf dem Verständnis von Vorgängen durch Physik und Chemie beruhen zahlreiche technische Anwendungen unseres naturwissenschaftlichen Basiswissens, die sich in unserem Alltag bestens bewähren. Sie kennen das bestimmt – wenn Sie Ihre Kaffeetasse ausspülen, gehen Sie beim nächsten Wasser, das Sie daraus trinken bestimmt nicht davon aus, dass der Kaffee nun stärker darin fortwirkt. Selbst wenn Sie die Tasse ein paar Mal kräftig auf den Tisch gestellt haben. Wir haben nicht den geringsten Hinweis darauf, dass unser naturwissenschaftliches Wissen, was Verdünnungsprozesse angeht, dermaßen falsch ist, wie es sein müsste, wenn die Homöopathie richtig liegt.

Es ist deshalb grundlegend unzutreffend, die Homöopathie als etwas darzustellen, von der wir lediglich (noch) nicht beweisen können, wie sie wirkt. Wir können über unser physikalisches Grundlagenwissen erklären, warum sie nicht besser wirkt als ein Placebo. Wir können aus der Studienlage sehen, dass die Messung mit dieser theoretischen Vorhersage übereinstimmt, denn Placebo-Überlegenheit konnte nicht eindeutig belegt werden – trotz eines enormen Aufwandes. Und wir können innere Widersprüche im Gedankengebäude der Homöopathie benennen. Eine Ausgangslage also, die die Homöopathie mit der Astrologie oder der Alchemie gemeinsam hat.

Indem Wissenschaft immer wieder die Frage stellt „Woran würden wir merken, dass diese Aussage falsch ist?“, findet sie wie keine zweite Methode durch immer schärfere Tests Fehler auch in dem, was wir bereits sicher glaubten. Wissenschaftliche Aussagen aber deshalb zu ignorieren und als den aktuellen Stand des Irrtums abzutun, das wird ihr auch nicht gerecht. Bei all unseren Entscheidungen können wir immer nur nach bestem Wissen handeln und niemals nach dem Wissensstand der Zukunft, denn dieser steht niemandem zur Verfügung – den Homöopathen eben auch nicht.

Spekulation kann keine Basis für die Behandlung kranker Menschen sein

Ein Patient hat das Recht darauf, dass sein Arzt ihm das Verfahren empfiehlt, das dem Patienten die größtmöglichen Chancen liefert, wieder gesund zu werden. Der Entscheidung, welches dieses Verfahren ist, sollte der Arzt vernünftige Gründe, also rationale, überprüfbare, nachvollziehbare Argumente zugrunde legen. Für einen Patienten sollte doch zumindest erkennbar sein, wann sein Arzt ein Verfahren aufgrund einer rein emotionalen Haltung wählt, aus einem spekulativen Glauben heraus oder in der Annahme, er allein wüsste besser als die Naturwissenschaftler bereits heute, in welche Richtung sich die naturwissenschaftliche Erkenntnis entwickeln wird. Dies fordert Ehrlichkeit und Redlichkeit den PatientInnen gegenüber ebenso wie die ärztliche Ethik.

Man bedenke: Nicht nur muss jemand, der Homöopathika zubilligt, mehr als ein Placebo zu sein, postulieren und vertreten, dass unsere tagtäglich angewendeten physikalischen Grundlagen komplett falsch oder grob unzulänglich sind (ohne dass wir es im Alltag bemerken würden), Nein, dieser Jemand muss auch noch postulieren und vertreten, zu wissen, in welche Richtung sich unsere naturwissenschaftliche Erkenntnis zukünftig entwickeln wird. Freilich ohne, dass irgendwelche Beobachtungsdaten für diese Entwicklung vorliegen.

Und falls Sie nun als nächstes an Galileo denken – Galileo hatte Belege. Der Widerstand gegen ihn entstand nicht, weil er sich in Spekulationen erging. Seine Erkenntnisse waren richtig – nur eben unangenehm. Sie passten damals niemandem, und so scheint es heute auch mit der Beleglage gegen die Homöopathie zu sein. Ein Standpunkt, der mir erheblich dogmatischer scheint als der, einfach die vorhandene Faktenlage anzuerkennen. Nicht die Homöopathen, die sich gern in der Rolle eines Galileo gefallen, können sich auf ihn berufen. Im Gegenteil.

Natalie Grams

In Zusammenarbeit mit der Physikerin Ute Parsch

Mehr zur Faktenlage der Homöopathie erfahren Sie auch hier www.homöopedia.eu

Beitragsbild: Wikipedia Commons Camille Flammarion, L’Atmosphère – Météorologie Populaire (Künstler unbekannt)

Schreibe einen Kommentar