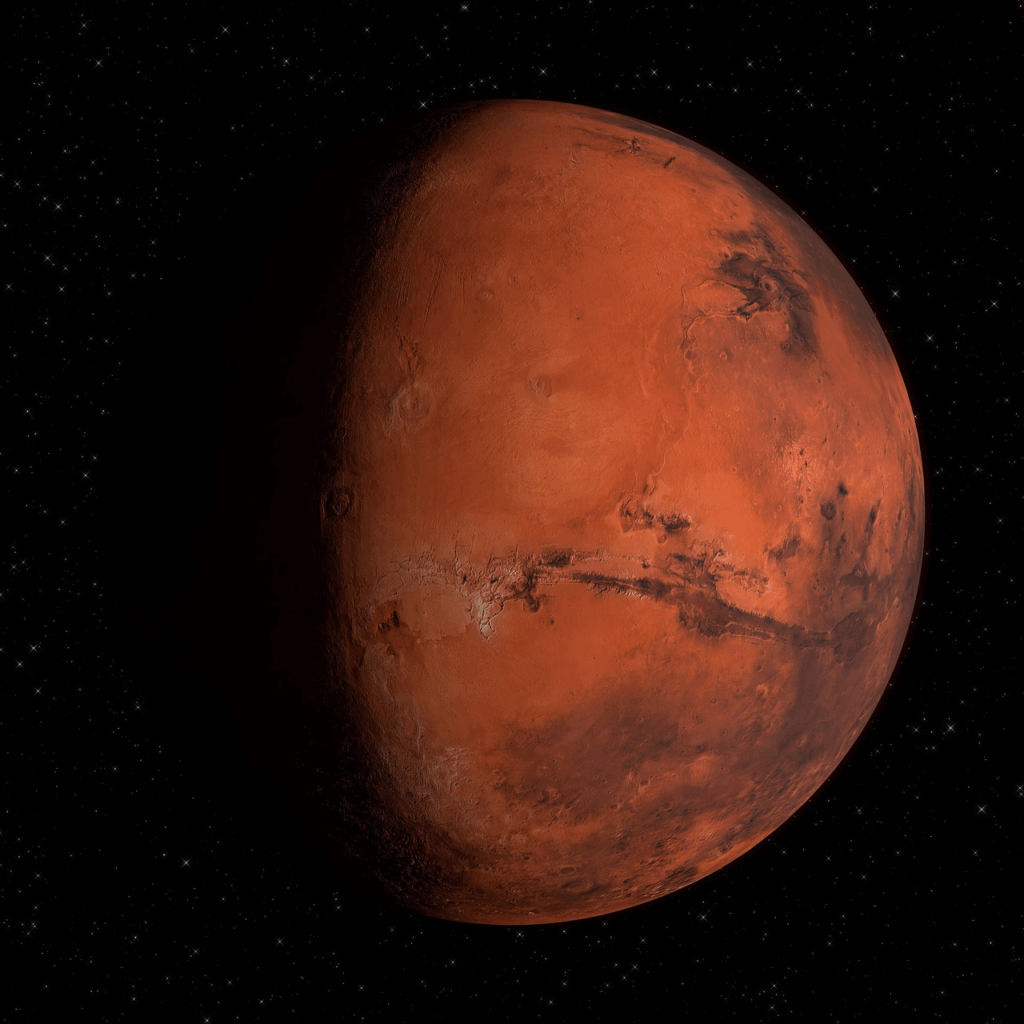

Bevor wir Abermilliarden investieren, um den Mars zur zweiten Erde zu machen, sollten wir lieber verhindern, dass wir die Erde zur zweiten Marswüste degradieren. Der Traum vom Ersatzplaneten klingt visionär – ist aber in Wahrheit ein gigantischer Defätismus. Zukunft gibt es nur hier.

Ein persönlicher Rückblick

Ich erinnere mich noch genau: 1969, ich war 17 Jahre alt und in diesem Sommer noch einmal mit den Eltern unterwegs, in einer bescheidenen Pension in der Eifel. Dort saßen wir mit anderen Gästen im Gemeinschaftsraum vor einem Schwarzweiß-Fernseher und warteten gebannt auf den ersten Schritt eines Menschen auf den Mond. Je länger die Übertragung dauerte, desto mehr lichteten sich die Reihen – bis schließlich nur noch mein Vater, ich und drei bierfreudige Gäste übrigblieben.

Als Neil Armstrong dann tatsächlich seinen Fuß auf den Mond setzte, schaute mein Vater nur kurz hin, nahm einen Zug an der unvermeidlichen Zigarette und meinte knapp: „Und jetzt?“

Damals habe ich über diese Reaktion geschmunzelt. Heute denke ich: Er hatte einen Punkt.

Prestige statt Pioniergeist

Die erste Mondlandung war zweifellos ein historisches Ereignis, ein Triumph von Ingenieurskunst, Wissenschaft und politischem Willen. Aber sie war auch ein Kind ihrer Zeit: ein Prestigeprojekt im Kalten Krieg, mehr „Show of Force“ zwischen den Supermächten als Ausdruck eines wirklichen Interesses an der „Eroberung des Weltraums“.

Der Mond wurde nicht besiedelt, die Apollo-Missionen versandeten, das öffentliche Interesse an den folgenden Landungen schwand – und zurück blieb vor allem die Erinnerung an einen gewaltigen, aber eben auch befristeten Kraftakt.

Illusion Ersatzplanet

Heute, ein halbes Jahrhundert später, entzündet sich die Debatte wieder neu: Elon Musk träumt von einer Marskolonie, Milliardäre veranstalten teure Ausflüge in die Stratosphäre, die NASA ringt um Budgets. Aber was ist der Sinn dahinter?

Die Erde wird aus heutiger Sicht ja nicht unbewohnbar, weil die Sonne in einigen Milliarden Jahren zum Roten Riesen wird und unseren Planeten erst röstet und dann verschlingt. Das braucht uns doch derzeit nicht zu bekümmern. Der Mars würde – nach kosmischen Maßstäben – nur wenig später ohnehin das gleiche Schicksal erleiden. Nein, die eigentlichen Bedrohungen, auf die die Pläne zur Besiedlung anderer Welten reflektieren, sind menschengemacht und akut: Klimawandel, Ressourcenverschwendung, Umweltzerstörung.

Der Gedanke, sich „Ersatzwelten“ zu erschließen, wirkt deshalb weniger visionär als vielmehr wie eine Kapitulation vor der Aufgabe, unseren Planeten zu bewahren. Haben wir schon aufgegeben?

Menschengemäßes Leben?

Technisch ist es ohnehin fraglich, ob interplanetare Missionen jemals in einer Weise gelingen, die ein wirklich lebenswertes, menschengerechtes Leben außerhalb der Erde ermöglicht. Der Mensch ist ein Produkt der Evolution auf diesem Planeten – biologisch, sozial, kulturell, zivilisatorisch.

Selbst wenn sich Raumfahrtprobleme wie Strahlenschutz, Langzeitversorgung oder psychische Belastungen lösen ließen, bliebe die Frage: Wäre das Leben auf dem Mars je mehr als ein künstlich aufrechterhaltener Ausnahmezustand? Man sollte nicht vergessen, dass selbst ein Flug in den Urlaub technisch die Schaffung eines solchen künstlich aufrechterhaltenen Ausnahmezustands erfordert. Und da sind wir noch lange nicht im All.

Schon jetzt, in der Phase des Herantastens, ist der Aufwand für die „Marsmission“ von SpaceX gigantisch – materiell, finanziell und auch ideell. Und die Realität wirkt weniger visionär als grotesk: Schon vergessen, dass Musks Testrakete auf der Rampe explodierte und dabei nicht nur Schrott, sondern tonnenweise Treibstoffreste und giftige Partikel über mehrere Quadratkilometer texanischer Landschaft verteilte? Ganze Landstriche wurden binnen Sekunden in eine staubige, kontaminierte „Marslandschaft“ verwandelt – was für eine Ironie.

Wir wollen also vor den Umweltproblemen fliehen, die wir hier nicht in den Griff bekommen – und verschärfen sie gleich noch einmal massiv mit der angeblichen Fluchttechnik? Wer stellt in diesem Kontext eigentlich endlich die ethische Frage: Was darf technische Vision, wenn sie auf Kosten von Natur und Zukunft schon auf der Startrampe scheitert?

Und mit Blick auf die Vision nicht nur interplanetarischer, sondern gar interstellarer Raumfahrt: Physik ist kein Wunschkonzert. In der Science Fiction rauschen interstellare Raumschiffe lässig durch den Raum, als sei Lichtgeschwindigkeit nur eine Ingenieursfrage. Tatsächlich erfordert schon 20 % Lichtgeschwindigkeit Energiemengen, die außerhalb jeder realistischen Vorstellung liegen – und bei all dem müsste man auch noch abbremsen. Dazu kommen kosmischer Staub, der bei solchen Geschwindigkeiten ganze Hüllen durchschlagen würde, und Strahlung, die jeden menschlichen Körper in kürzester Zeit ruiniert. Warp und Wurmloch bleiben Hollywood-Requisite, nicht Zukunftstechnologie.

Innovation für die Erde

Ich argumentiere nicht aus einer technikfeindlichen Haltung heraus – im Gegenteil: Die Bewahrung der Erde wird ein Maximum an Innovation, Forschung und Ingenieurskunst erfordern. Aber der Einsatz begrenzter Ressourcen sollte auf die Lösung der drängenden Probleme hier gerichtet sein, nicht auf ein Zukunftsversprechen, das am Ende defätistisch wirkt.

In diesem Sinne ist meine Haltung nicht kulturpessimistisch, sondern kulturoptimistisch: Sie setzt darauf, dass der Mensch in der Lage ist, die Zukunft auf seinem eigenen Planeten zu sichern. Dass es eine realistische Option ist, wird immer deutlicher. Dass die Verantwortlichen sich dazu bekennen, eher nicht.

Moderne Dekadenz

Besonders zynisch wirkt vor diesem Hintergrund der Privatwettbewerb einiger Milliardäre, die sich Stratosphärenausflüge als Statussymbole gönnen und dabei just for fun gigantische Mengen an Ressourcen verschwenden. Die harsche Reaktion auf das „Weltraumabenteuer“ einiger Promi-Damen, unter ihnen Katy Perry, in den USA mag ein erstes Zeichen dafür sein, dass man die Unsinnigkeit solcher Aktionen zu erkennen beginnt. So etwas ist keine Vision für die Menschheit, sondern eine moderne Form von Dekadenz.

Die eigentliche Frage

Wenn wir also über Raumfahrt sprechen, dann sollten wir die richtigen Prioritäten setzen: Grundlagenforschung ja, technologische Fortschritte ja – aber nicht als Flucht aus der Verantwortung für unseren Planeten.

Die eigentliche Frage lautet nicht, wann der Mensch den Mars betritt. Sondern ob es uns gelingt, die Erde so zu bewahren, dass er es gar nicht nötig hat.

Schreibe einen Kommentar